クラフトマンの探究型学習は何をしている?

毎週金曜日、クラフトマンアフタースクールでは子どもたちの「考える力」と「やり抜く力」を育てる探究型学習プログラムを実施しています。正解のない問いに向き合い、自らのアイデアで世界を広げていく学びの時間です。クラフトマンでは「学びの金曜」として「Learning Friday」と呼んでいます。ワークシートを使い「課題の解決」をしていきます。

活動内容の特徴

- 🧠 ディベート・ミニ会議・課題発見

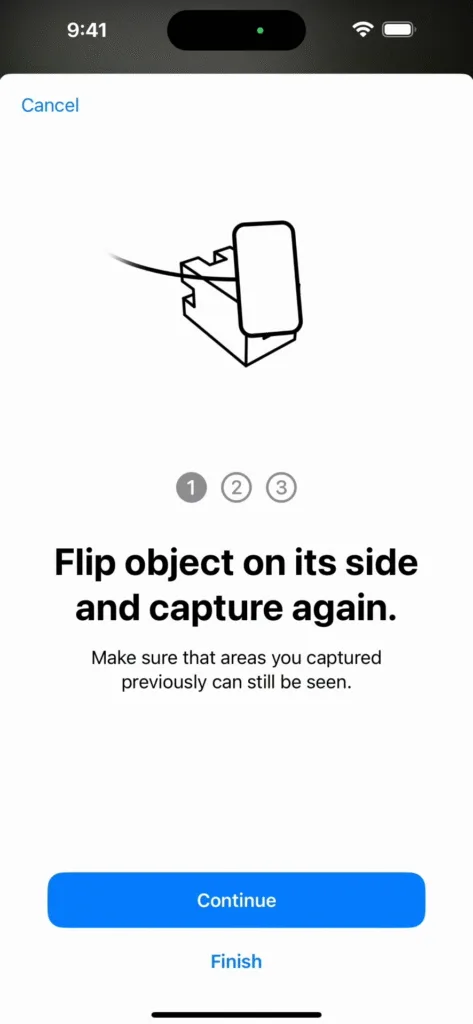

- 🛠 デジタルモノづくり(3Dプリンタ)

- 🗺 課外活動・グループワーク

- プログラミング(Scratch ビジュアルプログラミング)※2026年開始予定

※3Dプリンターについて詳しくはこちら

プログラム概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プログラム名 | 探究型学習(Learning Friday) |

| 開催日 | 毎週金曜日(月4回) |

| 時間 | 16:00〜17:00(60分) |

| 対象 | 学童利用者のみ(※スポット・単独受講は受付停止中) |

| 内容 | ディベート・会議・3Dプリンタを使った制作・課外活動・プログラミングなど、週替わりの探究プログラム 毎週3Dプリインタプログラムを利用したい場合はデジタル教室をご検討ください。 |

| 特長 | 年間スケジュールに基づき、非認知能力を着実に育む内容で構成 |

| 指導方針 | ファシリテーション型の運営 |

| 費用 | 通常コース月額基本利用料金に含まれています |

クラフトマンの3Dプリンタプログラム

「ただ作るだけ」で終わらない、未来につながる学びを。

クラフトマンアフタースクールの探究型学習では、3Dプリンタやデジタルツールを使います。自分の“好き”や“興味”をカタチにする力を育みます。

ただ作るのではなく、「考え・伝え・やりきる力」を、楽しみながら伸ばします。

概ね小学1年生は3Dプリンタで制作する楽しさを感じるところを目標にしています。小学2年生-小学3年生ではモデリングソフトや出力の流れを一通り習得、小学3年生-小学4年生は簡単な設計は自分で行えるように。小学5年生以降は自分で本格的な制作やプログラミングと組み合わせたり、3Dプリンタを応用した様々な使い方をマスターできるようになっています。

未来の発明王が誕生するかもしれませんね!

3Dプリンタで“何をするの?”

具体的にはどんなことをするのでしょうか。以下は一例です。

- 専用ソフト(Tinkercad / Blender / Prusaslicer etc)で「自分だけの作品」を設計

- ストーリーを考え、オリジナルのキャラクターや道具を作る

- 実際に3Dプリンタで出力し、手に取れる「モノ」に変換

- チームでプロジェクトを組み、発表・展示会も実施!

子どもたちは「自分のアイデアが本当に形になる」ことに驚きます。

どう“学び”につながるの?

3Dプリンターは最近では良くニュースやYoutubeでも取り上げられてきましたが、実際にどんなことができる?という視点にどうしても目が行きがちですよね。

「おもちゃを作って遊んでいるだけ?」

──いいえ、3Dプリンタは“考える力”を育てる教育ツールです。

一見すると、子どもたちは“楽しそうにモノを作っている”だけに見えるかもしれません。

でも、その裏側には、学校ではなかなか経験できない本質的な学びが詰まっています。

たとえば、3Dプリンタで作品をつくる過程には、こんな力が育まれます:

- 「どうすれば倒れないか?」「どうしたら使いやすくなるか?」と試行錯誤する設計力

- ソフトを使って立体的に考える空間認識や論理的思考

- 相手の立場を想像しながら、誰かのためにデザインする共感力

- 「やってみたら失敗した」→「直してもう一度挑戦」する粘り強さと自律性

つまり、3Dプリンタを使った活動は、ただ“モノ”を作ることではなく、

「どうしたらうまくいくか?」を自分の頭で考える探究プロセスなのです。

これはまさに、これからの社会で求められる「非認知能力」や「創造的問題解決力」を育てる、STEAM教育の実践そのもの。

楽しく見えて、実は深い。

「好きなことに夢中になりながら、気づけば学んでいた」──そんな未来志向の学びを、クラフトマンでは大切にしています。

| 体験 | 育まれる力 |

|---|---|

| 自分でアイデアを考える | 創造力・発想力 |

| 設計図に落とし込む | 論理的思考・空間認識能力 |

| 試行錯誤する | 問題解決力・粘り強さ |

| 発表やプレゼンを行う | 表現力・コミュニケーション力 |

| チームで作る | 協働力・リーダーシップ |

なぜ「今」やるのか?なぜ「小学生」から?

小学生の時期は学校以外でもたくさんの学びの機会があります。塾、プログラミング、体操、ダンス、サッカー...数え上げるときりがありませんね。そのどれもが学びにつながるものですが、この3Dプリンタに小学生が触れることがなぜ重要なのでしょうか?

- 「正解がない問い」に取り組む力は、AI時代に求められる基礎力のひとつです。

- 幼少期に「自分で考えてカタチにする」成功体験を重ねることで、「自己肯定感」や「挑戦を楽しむ姿勢」が育ちます。

- 小学生は「好き=没頭」できる年齢。中高生よりも“手を動かしながら学ぶ”ことに素直です。

クラフトマンで実施している探究型学習はこういった狙いが含まれています。

ユウマ 講師

Yuma

Apple Store「Genius」として多くの経験を積んだ修理のテクニシャン。年間5000人を対応する。その後リテールのスタッフトレーニングリーダーとしても従事。多くのファシリテーションを経験し、大人数のトレーニングに対する知見が豊富。製品開発の部署に異動後は3Dプリンタを使った業務を経験する。

arduino/raspberry pi/Prusaslicer/Blender etc...

生活を豊かにするITと"学び"に情熱を注いでいる。